Entry tags:

Еще один сетевой шиз

Некто Сергей Петрович Семенов:

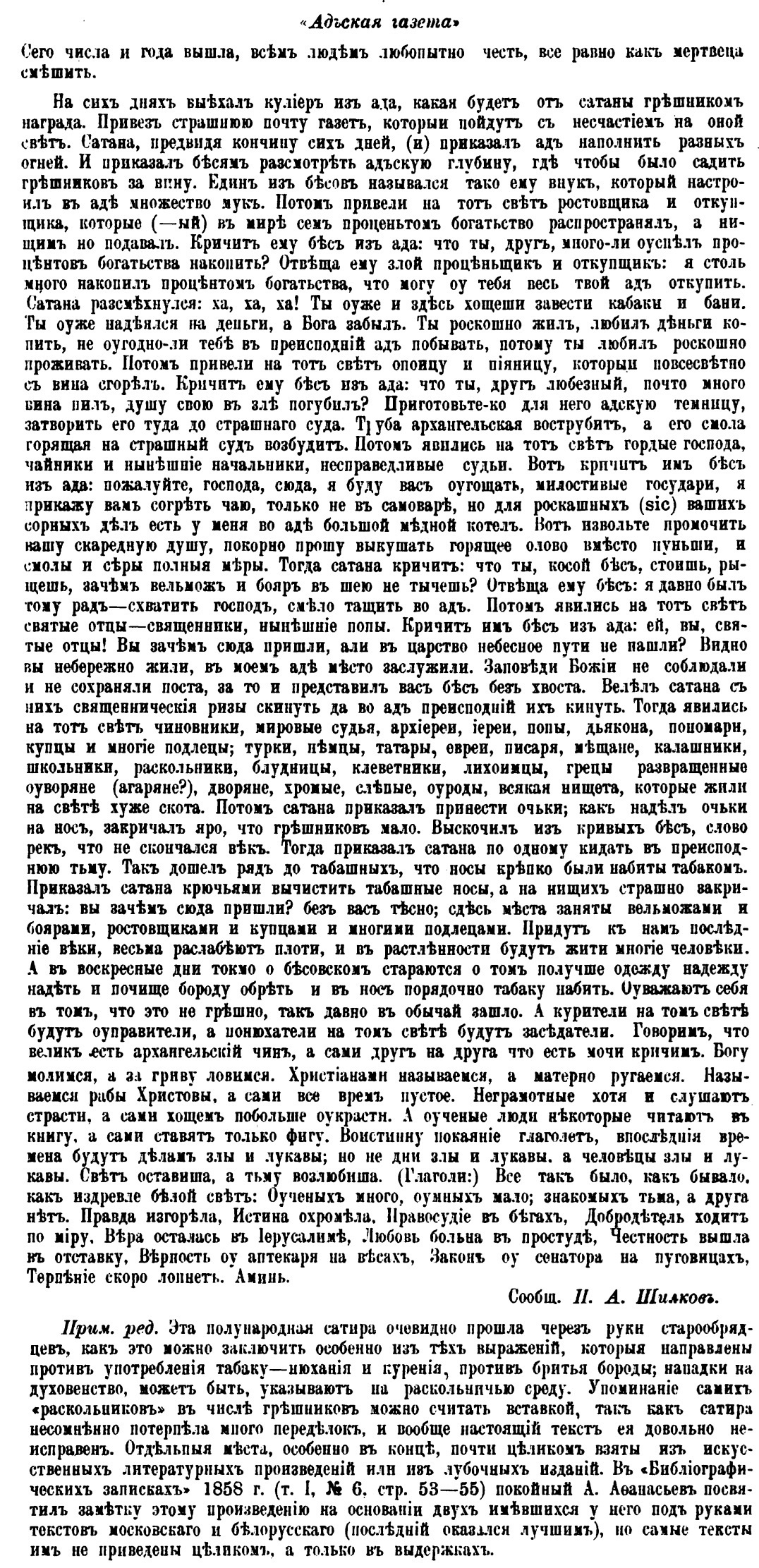

Что такое рак? Подобно атеросклерозу, опухолевый процесс — это тоже вид аутонекроза и частное выражение танатократии, заключающееся в нарушении тканевого гомеостаза.Вот тут можно посмотреть, как он вещает — внешность и речь, впрочем, довольно интеллигентные. Ну а его страничка в ВК — вообще пир духа:

<...>

Наиболее распространенные гибельные болезни современного человечества суть не что иное, как аутонекротические процессы, выражающие состояние танатократии, при котором организм лишен эротической цели или его эротическая интенция существенно ослаблена.

<...>

Худший, болезнетворный вариант снижения подспудного психосексуального напряжения предлагает подросткам современная массовая культура. Здесь едва ли не главной вредностью является порномузыка — музыка крайне сексуализированная, грохочущая, уродливая. Если подросток на протяжении всего периода становления половой функции прибегает к такому «искусству», есть серьезный риск формирования своеобразной девиации эротических влечений, при которой уродливые музыкально-песенные конструкции становятся чем-то вроде полового партнера.

<...>

В зрелом возрасте весь организм как единое целое подчинен одной биологической цели — деторождению, поэтому здесь императивной является потребность в половой близости. Для организма зрелого человека половые соития как бы подтверждают нормальность его организации, поэтому, когда таких подтверждений нет, высшие регуляторные центры испытывают своеобразный дефицит информации и состояние в целом оказывается неустойчивым. Сексуальная неудовлетворенность в одних случаях располагает к многообразным телесным недугам, в других — к нервно-психическим нарушениям. Учитывая все изложенное относительно антропоптоза, нетрудно понять, что в зрелом возрасте нормализация половой функции является обязательной предпосылкой любого лечения.

<...>

Третий этап отличается от предыдущего тем, что при нормальном эротическом складе в этом возрасте доминирующим чувством становится чадолюбие, стремление иметь детей, когда даже любовные отношения оказываются неудовлетворительными, если они бесплодны. Рождение детей, их воспитание — вот основной вектор жизнедеятельности зрелого человека. К сожалению, сейчас в связи с проповедью и доминированием индивидуализма многие люди не ощущают естественной потребности в детях и это ставит их на грань антропоптоза.

<...>

Старость — это сакральный возраст. Есть основания полагать, что организация заключительной стадии развития выражает наличие в геноме нашего вида особого блока генов, детерминирующих способность человека постигать природу внутреннего единства Универсума и транслировать этот наиважнейший опыт более молодым. Исследование духовных реалий и мудрое содействие потомкам — вот что, по всей видимости, является целью и стержнем жизни в старости. Конечно, современное (коммерческое) устройство общества мало располагает к такому пониманию.

АУТЕНТИЗМ — ПЛОД ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПРИНЦИПА АУТЕНТИЧНОСТИ НА ВСЕ СФЕРЫ БЫТИЯ (аналогический метод предполагает таковую). Согласно этому принципу, всякая реалия совершенна лишь в меру соответствия собственной природе. Она же, природа всего и вся, определена эйдосами, источаемыми Абсолютом, — Замыслами Всевышнего.Экономические идеи у него тоже крутые:

<...>

Согласно моим многолетним исследованиям, сейчас жизненно важной проблемой для человечества стала неадекватность его устройства уровню развития науки, технологий и всего-всего, что марксисты называют производительными силами общества. А я на протяжении ряда десятилетий само это несуразное положение называю Системным Кризисом Цивилизации.

<...>

ТОВАРНАЯ ДЕНАТУРАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Все дело в том, что организм человека эволюционно рассчитан на потребление без вреда для себя только натуральных продуктов питания, то есть добывавшихся нашими пращурами из Природы. А современные высокотехнологичные продукты содержат множество ингредиентов, с которыми человечество ранее не встречалось. Как таковые, они в лучшем случае бесполезны для организма, а в худшем — осложняют течение тех или иных жизненных процессов.

<...>

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Поскольку современная культура подчинена задаче формирования потребителя, а рынок нормальных потребностей насыщен, магистралью его расширения является формирование ненормальных, таких например, как потребности в алкоголе, в наркотиках, в обслуживании сексуальных извращений, различного рода зависимостей и тому подобных нужд... Не менее выгодно производить болезни...

<...>

Жизнь — бытие целеустремленное и целеподчиненное, при этом естественно-биологическая цель заключается в продлении рода; родовая функция цементирует весь организм; соответствие ей — залог нормального течения жизни и достижимого долголетия.

<...>

Функция продления рода сейчас становится одной из главных мишеней антикультуры. Можно даже говорить о существовании особого направления антикультуры, ориентированного на разрушение родовой функции — порнокультуры.

<...>

Надо обязательно брать в расчет, что в действительности воюющими сторонами являются не Украина и Россия, не украинцы и русские, а две разнородные Цивилизации: Россия (Российская Федерация) и Зáпад (он же Запáд = Закат).

Снабдить каждого гражданина персональной электронной картой, предназначенной для бесплатного получения всеми любых благ нормированного потребления с возможностью индивидуализации, необходимость которой обусловлена либо теми или иными биологическими различиями, либо социально детерминированными различиями образа жизни и труда.

<...>

Отказ от принципа кредитования под ссудный процент должен быть дополнен отказом от сбора каких бы то ни было налогов; возвращение в общенародную собственность основных отраслей экономики и соответствующих мощностей; законодательное оформление, с одной стороны, возможности бесплатного получения всеми гражданами всех жизненно важных благ; с другой — возможности трудиться и бесплатно, удовлетворяя естественную потребность в полноценной самореализации на благо общества, и за плату.

(

(